中药产业作为中医药事业的重要支撑,亟须加快与人工智能、数字技术、绿色制造等新兴技术的深度融合,提升全产业链的科技含量和质量水平——

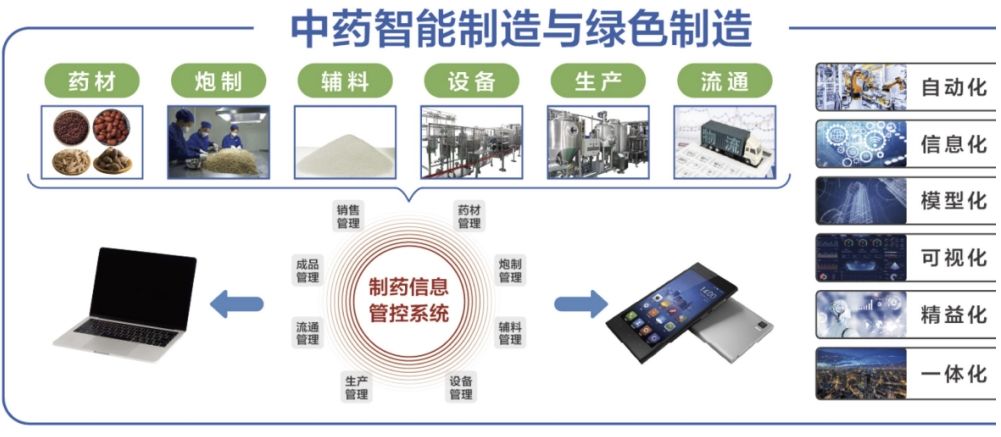

推动中药产业高质量发展,是实现中医药传承创新与走向世界的重要基础,发展新质生产力已成为推动中药产业转型升级的重要方向。中药产业作为中医药事业的重要支撑,亟需加快与人工智能、数字技术、绿色制造等新兴技术的深度融合,提升全产业链的科技含量和质量水平。 天津中医药大学现代中药创制全国重点实验室发展了“AI+中药制药”新模式,以科技创新赋能传统中药制造,在质量控制、降本增效、绿色制造、智慧监管等方面探索数智化转型方案,通过健全标准体系、强化人才培养、深化产学研合作,助力中药产业迈向高端化、智能化、绿色化新阶段。 以新质生产力引领中药产业数智化转型 中药产业是推动我国医药领域实现高质量发展的重要支撑。作为构建现代化产业体系的重要着力点,新质生产力强调以科技创新为核心动力,通过生产要素的重组与效率提升,推动产业实现质的跃升。这一发展理念与中药产业当前面临的转型需求高度契合。 在政策支持和技术驱动双重作用下,中药产业正在加快融入现代制造体系。物联网、大数据、人工智能等技术的广泛应用,推动中药材种植、饮片加工、中成药生产、质量管控等关键环节实现标准化与数字化。以智慧农业为代表的新型种植模式,正在改善中药材质量波动较大的问题;智能制造装备的引入,提升了传统工艺过程的可控性;研发层面,信息技术与中医药理论相结合,推动了经典名方现代化研究的深入开展。这些变革共同构建起以数智驱动、质量为本的中药产业新模式。 与此同时,中药工业仍面临关键技术瓶颈,亟需通过发展新质生产力加快技术攻关,面向未来推动中药生产从“制造”向“智造”转变,提升中药制药的智能化、绿色化、精益化水平,助力中药产业迈向高质量发展的新阶段。 构建“AI+中药制药”模式,推动中药产业数智化转型 构建质量与效益兼顾的中药制造新模式 当前,中药生产过程中在生产状态表征、质量传递机制解析以及工艺决策支持方面仍存在诸多难点,制约了中药工业的数智化转型进程。提升质量控制水平的关键在于加强对全过程的信息感知与理解。首先,应拓展数据采集能力,利用多光谱成像等技术实现对中药材有效成分、农药残留、重金属及微生物指标的快速检测,提升原料质量评价的效率与精度。针对提取、浓缩、干燥等核心生产环节,可引入图像、声波等多模态传感技术,对环境参数、产品状态及设备运行状态进行同步监测,为过程建模和工艺控制提供可靠数据支撑。 在此基础上,应构建融合机理模型与深度学习算法的数字孪生系统,建立物理实体与虚拟模型的双向映射机制,实现制药过程的动态仿真与可视化分析。通过解析质量、能量、动量等关键物理量的传递规律,提升对过程机制的认知,支持过程质量预测、风险识别与故障预警。 此外,中药生产需同时兼顾产品质量、能效水平与运行成本等多重目标,亟需建立多目标优化决策机制。为此,可设计分布式决策架构,推动设备级与车间级智能体协同运行,应用多目标博弈优化方法,协调处理各类性能指标间的平衡关系。进一步推动智能化制造装备的发展,研发具备过程检测与调节功能的工艺测控机器人、环境与设备状态巡检机器人,并通过引入“人在环内”的协同机制,实现专家经验的数字化沉淀与知识传承,推动人机协同水平的持续提升。 促进中药产业绿色低碳发展 随着中药产业规模持续扩大,如何在保障供给的同时提升资源利用效率、降低环境负荷,已成为实现中药产业可持续发展的重要课题。在中药材种植面积快速扩张、传统工艺模式尚未根本改变的背景下,资源浪费与碳排放问题逐渐凸显,对生态环境和产业长远发展均构成挑战。推动绿色低碳转型,需要系统构建资源高效利用与低碳生产的长效机制。 一方面,应加快建立中药资源循环利用体系,推动废弃物与副产物的资源化、能源化利用。通过完善废弃物处理工艺、升级排放控制设施,引导企业逐步淘汰高能耗、高污染的传统设备和工艺流程。鼓励企业结合生产实际,开展绿色低碳改造,推进从源头减排到过程优化的全流程控制,切实提升资源利用效率,降低单位能耗与碳排放强度。另一方面,应加强绿色低碳技术研发与工程转化能力建设。依托科研机构、高等院校与企业的协同创新,围绕中药废弃物的再利用路径、节能减排关键技术与装备、碳排放监测和评估方法等方向,形成适应中药产业实际需要的技术解决方案与标准规范。 同时,人工智能等先进技术在中药绿色制造中的集成应用潜力逐步显现。通过引入智能排产调度、能耗预测与反馈控制算法,可对蒸汽、电力、水资源等关键要素进行动态协调,实现能效优化与能源回收利用。部分企业已探索在提取、干燥等高能耗工序中部署自适应供能策略,有效降低了能源浪费与运行成本。通过装备升级,增强智能控制能力的集成与应用,推动节能改造向更高效、更智能的方向发展。 构建中药生产智慧监管体系 在中药工业加快迈向数字化、智能化的背景下,建立以风险防控为导向的智慧监管体系,已成为提升行业监管效能和推动产业规范化发展的重要方向。中药制药过程工艺流程复杂、环节链条较长、监管难度大等问题长期存在,尤其是在原料种植、提取浓缩等前端环节,标准化水平相对较低,已成为影响产品一致性与稳定性的关键制约。为适应生产过程复杂性和多样性,亟需转变监管思路,推进由“事后抽检”向“事中调控”和“事前预防”转型。 智慧监管体系应以“人、机、料、法、环”五要素为基础,整合物联网、云计算、大数据分析等新一代信息技术,构建涵盖生产准备、工艺执行、产品出库全流程的闭环监管网络。通过引入射频识别、区块链等手段,实现从原料入库到成品出厂的端到端信息追溯;借助异常识别算法与预警模型,对关键参数进行动态监控,在工艺偏离阈值之前触发预警,推动监管重心前移,提高过程可控性。在管理模式上,可依托云端监管平台,构建多区域、多层级协同的动态监管机制,既能覆盖跨地域生产布局,也能缓解基层监管人力不足问题。同时,应在数据治理层面推动标准统一和结构化处理,打通企业、监管机构、科研单位和医疗终端之间的信息壁垒,实现从种植、加工、储运到使用的全生命周期数据贯通。同时,要注重制度与技术的协同推进,通过监管机制优化与技术集成,推动行业从“传统监管”到“智慧监管”的模式转型。 完善支撑体系,服务中药产业数智化转型 健全标准体系,夯实智能制造基础 标准是引导技术发展与产业升级的基础。因此,中药制药过程需建立覆盖全过程的技术与管理标准体系,以提升质量控制能力与数字化水平。当前,应加快推进中药智能制造相关标准研制,完善数据采集、接口规范、生产工艺及设备互联等方面的技术要求,推动工艺流程、信息系统、智能装备的协同对接。 在药品生产质量管理规范(GMP)的基础上,进一步提高中药制造过程的数字化水平,确保关键控制点可监测、可追溯。通过推进《中药智能制造技术通则》等团体标准的实施,为行业数据整合和跨系统对接提供统一规范。在此基础上,鼓励行业龙头企业、高等院校与科研机构联合参与标准制定,推动形成“产学研用”协同推进的标准创新体系,提升中药工业的智能化水平和国际化竞争力。 加强人才培养,缓解复合型人才短缺 中药智能制造涉及药学、工程、信息技术等多学科交叉,复合型人才是实现产业转型的关键支撑。当前智能制造人才缺口巨大,尤其在中药领域,兼具工艺理解与AI技术能力的工程类人才尤为稀缺。为应对这一挑战,应加强高水平人才梯队建设,完善多维交叉复合型人才培养体系。 一是推动课程体系重构,增加人工智能、数据分析、控制工程等新兴领域内容,提升学生的数据思维与系统建模能力;二是深化校企协同育人机制,鼓励学生在实际生产场景中参与项目式学习与生产实践;三是优化师资结构,引导产业专家与高校教师共同指导,提升教学内容的岗位相关性。 天津中医药大学依托教育部首批“中药制药现代产业学院”等平台,推进“课堂-实验室-车间”一体化教学改革,探索小班化、精英化的人才培养试点。通过推动“人机共决策”能力建设,培养既懂中药制造流程又能理解人工智能系统的复合应用型人才,为产业提供长期稳定的人才供给。 深化产学研融合,推动技术高效转化 智能制造的落地应用,离不开产学研深度融合的机制保障。中药产业的转型升级,应坚持“问题导向、需求牵引、成果转化”路径,构建以企业为主体、以实际场景为依托、以技术突破为核心的协同创新体系。当前,应围绕生产一线的核心问题,推动“车间即实验室”的研发模式,鼓励科研机构深入企业开展联合攻关,提升基础研究与工程实践的契合度,并完善技术转移机制,强化成果孵化、应用验证与产业化支撑,加快打通科研成果“最后一公里”。 通过建立机制完善、运行高效的产学研合作网络,推动形成多方参与、资源共享、协同推进的中药智能制造创新生态。唯有在标准制定上达成行业共识,在人才培养上主动布局,在协同创新上持续发力,方能为中药产业迈向智能化、绿色化、高质量发展新阶段提供有力保障。