近年来,成都中医药大学坚持数智化转型与教育教学改革深度融合,探索出具有引领性的路径——

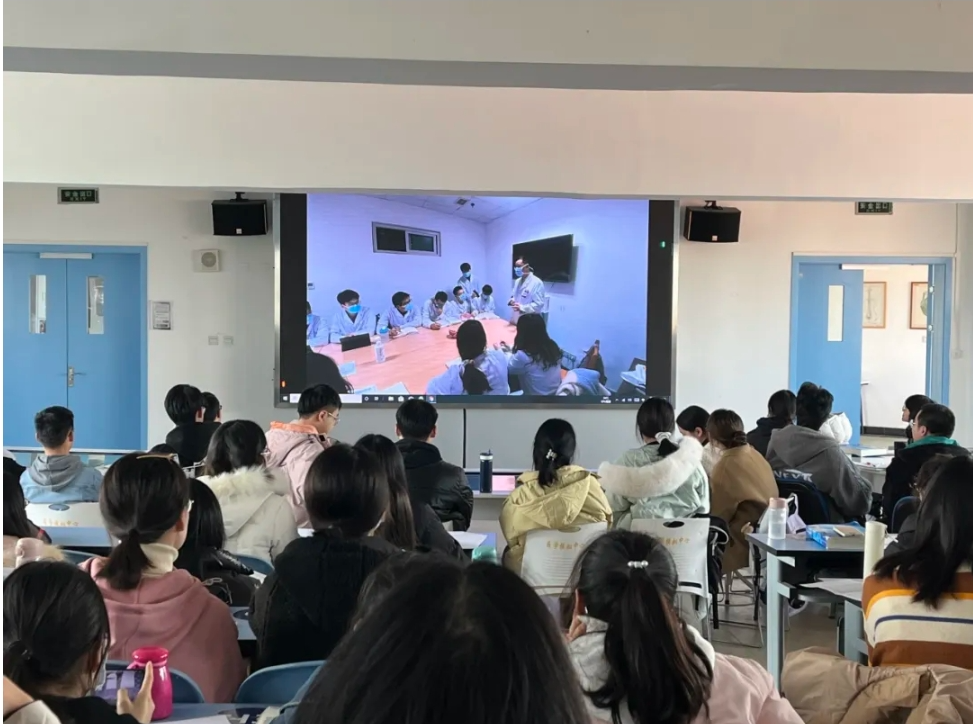

在成都中医药大学附属医院的诊室里,高清镜头正捕捉患者舌苔的细微变化,5G信号实时传输至成都中医药大学的教室大屏,同学们和患者实时交流……这是成都中医药大学数字化临床技能床旁教学的场景,也是该校数智赋能教学改革的一处“鲜活切片”。

在2025年数字中医药推进现场会上,成都中医药大学校长曾芳展示了学校的转型成果:自主研发AI学伴、AI助教和“掌上AI临床辨证论治”系统;建成60余项涵盖解剖、中药辨识、急诊、针灸推拿等课程的虚拟仿真实验项目;搭建“畅学杏林”平台,实时采集学生课前、课中、课后状态,分析学生状态与目标达成契合度……

这些创新实践,正为中医药高等教育注入全新的数字基因。

打破时空壁垒,构建泛在学习网络

近年来学校推动数字化转型,打破时空局限,为师生构建起了无边界的学习生态。目前已建成“畅学杏林”校本在线课程资源共享平台,实现全校1200余门专业课程资源全覆盖,年登录人次达9.08万。

在成都中医药大学附属医院教学门诊中,患者正在就诊;学校教室中,学生与患者“面对面”交流。依托5G技术打造临床智慧教学中心,学校将门诊、治疗室、病房、影像中心、手术室等通过“实时直播”远程教学,从“云课堂”到“云诊室”,有效化解了临床教学资源不足的难题,为学生临床思维培养创设了条件。

5G智慧传输门诊示教

此外,立足西部中医药教育共同发展,学校牵头成立了由13所学校参与的西部中医药高校联盟,成立“未来教育联合实验室”,推出数字化转型“三年行动计划”,发布“杏林传薪”Agent多智能体协同平台,整合13所高校的中医药教育资源,形成覆盖“一流课程资源、虚拟实训、智能伴学”等九大模块的泛在学习网络;同时,学校联合校地所在区域内的西南财经大学、四川农业大学建成“三校联盟”,通过课程互选、师资互派、学分互认,促进教研教改深度合作。

在全球范围内,学校也突破时空,让东方智慧得以共享。2018年,学校基于“云上成中医”数字基座,搭建了中医药国际教育智慧平台;2025年,联合全国30余所中医药院校,共同成立“中医药慕课联盟”,面向全球首批推出100门多语种国际慕课,分享优质教学资源。此外,学校打造“杏林国际月”,以组织学业基础课程、医学前沿讲座、青年学生论坛等为主要形式进行线上访学,让学生足不出户云“学”畅游世界名校。

AI赋能课堂,重塑中医教学范式

中医药的知识点如藤蔓交织,看似枝节蔓生实则脉络相通。如何借助智能导航,为每位学子绘制专属的学习图谱,助其在这片独特的“生命知识网络”中,精准勾勒出能力成长路径?

针对中医经典中的“隐性知识”传递难题,学校构建了“文本+图像+音视频+交互模型”的四维立体体系,通过图形化界面进行关联表达,将经典理论中的“模糊经验”转化为可共享的显性知识节点。

针对经典课程之间知识的有效链接和经典与临床的纵向贯通难题,构建阶梯融通式进阶课程群,以《内经选读》《伤寒论》《中医经典与临床》为核心,打造“理论基础课-思维框架课-临床拓展课”逐级进阶的AI经典课程矩阵。

临床训练同样被注入智能基因。学校提取百名古今名医医案医话,整合120种疾病、1000个亚型临床数据,根据“四诊采集、病机辨析、方药解析、疗效评价”四大要素解构,按诊疗难易程度建立分层案例库,生成思维训练脚本,开展PBL(设计学习情境的教学方法)教学。

“‘畅学杏林’平台可以实现课程资源的精准化匹配。”曾芳介绍,平台利用AI算法分析学生行为数据,动态生成个性化学习方案,打造错题AI组卷系统,学生可快速定位薄弱环节并获取针对性学习资源。

动态追踪成长,构建数智评价体系

如何科学评价人才培养质量?借助数字化手段,成都中医药大学构建数智评价体系,让教育评价更加便捷和科学。

在成都中医药大学,每个学生都有一份专属的“成长档案”,覆盖知识、技能、素养16类286 项指标画像。评价范围也由教室向多场域转变。通过高效能采集课堂教学中的行为数据、过程数据和情感数据,通过“掌上AI带教”系统收集学生门诊跟师情况,通过对学生的体育运动情况进行抓取,跟踪学生的运动轨迹……

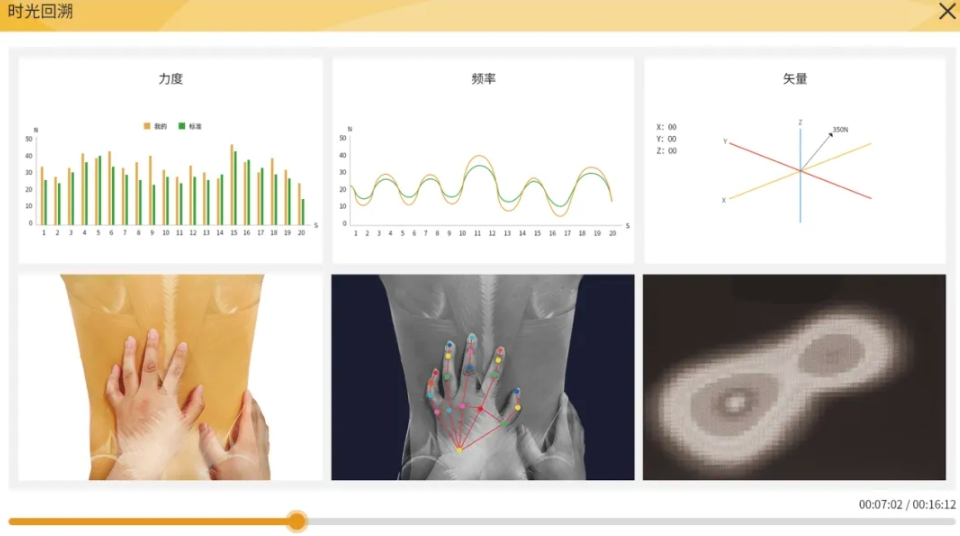

推拿手法情景回溯功能

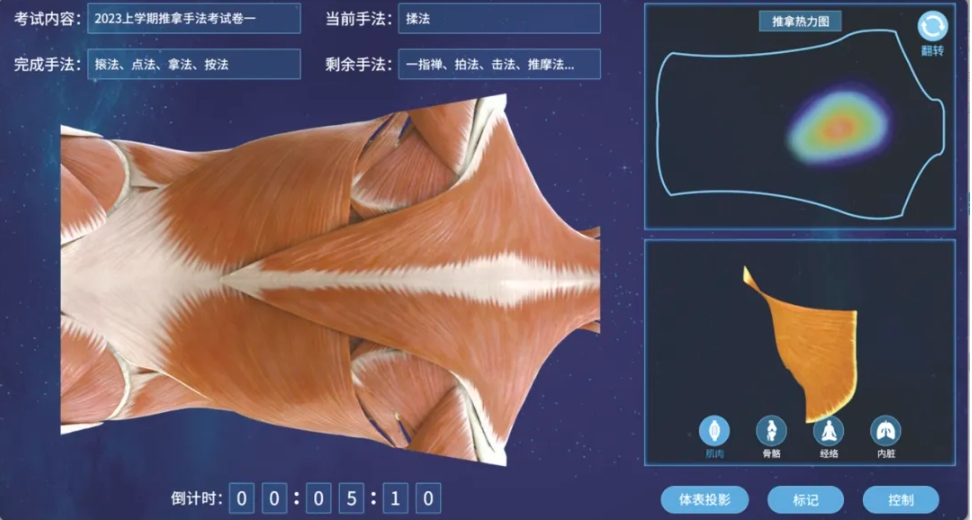

推拿手法考核模拟

推拿手法多维度评分功能

考分也不完全是教师说了算,而是基于算法模型,开展AI评价。如在针灸推拿手法教学中,AI通过自然语言处理分析医患沟通录音,评估“人文关怀指数”,在OSCE(客观结构化临床考试)考核的病史采集站中,系统内置中医问诊大模型,自动分析学生辨证论治流程的完整性,并对标准流程给出评分与优化建议。

此外,学校还建立了中医师岗位胜任力模型,依托贯穿院校教育、毕业后教育、继续医学教育递进式考核结果,构建AI赋能的中医学人才增殖评价体系,实现过程治理,推动培养目标的达成,实现评价重点由结果向发展转变。

VR沉浸式穴位解剖

推拿手法多维度评分功能

“面对数字文明浪潮,人工智能不仅作为技术工具介入教学流程,更以‘认知科学范式’重塑中医思维传递机制,以‘复杂系统理论’重构经典知识组织方式。”曾芳表示,该学校将肩负“传承范式革命性重构”与“教育路径创新性拓展”的双重使命,积极拥抱人工智能、应用人工智能,持续推进中医药教育教学改革实践,答好数智赋能中医药教育的时代问卷。